認知科学に基づくコーチングについてご存知でしょうか?

様々な流派があるコーチングのなかでも、特に人生オールライフで楽しみつつゴールに向かったり、モチベーションに頼らずゴール達成を叶えていきたい方におすすめのコーチングです。

しかし、「認知科学コーチング」については、用語や理論が難しすぎてよく分からない・・という方も少なくない。

そこで今回は、重要な用語の解説や理論を、現役プロコーチの視点から丁寧にまとめることにしました!

本記事が少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです!

\認知科学コーチングに興味を持ったら/

認知科学に基づくコーチングとは?

まず、”認知科学”という概念について解説していきます!

認知科学とは、人間の脳や心の情報処理について研究する学問のことです。

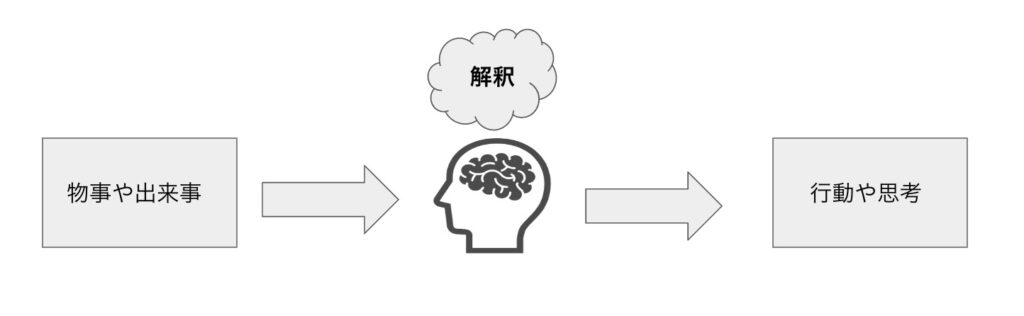

下記の図のように、人間の脳や心は目の前の物事や出来事に対して何かしらの解釈(情報処理)をし、それが実際の行動や思考に繋がっていきます。ちなみにこの図は「内部モデル」と呼ばれます。

この解釈の部分に着目しているのが「認知科学」ということです。

この解釈の部分に着目しているのが「認知科学」ということです。

主流のコーチングと何が違う?

一般的なコーチングと認知科学コーチングとではどこが違うのか?

結論として、一般的なコーチングと認知科学に基づくコーチングとでは「脳とマインドの使い方」と「ゴール設定の概念」が異なります。

一般的なコーチング:

理想の姿や目標などを設定し、それに向けた行動目標であったり今の自分をそのまま受け入れた上でのコーチング

がほとんどです。

一方、認知科学に基づくコーチングでは、

図で示した内部モデルに着目し解釈の部分(マインドセット)を改善していきます。このことで

物事や現状の思考に対しての捉え方が変わり、情報の取る内容や質も変化していきます。

マインドが変わり取得する情報が変わることで、起こすべき行動がガラッと変わり、結果的に自己実現を可能にしていきます。

改めて両者を比較すると

| 一般的なコーチング | 認知科学コーチング | |

| 脳とマインドの使い方 | 現状の状態はそのままで、理想の姿や目標を掲げる | 内部モデル(思考回路)そのものから変える |

| ゴール設定の概念 | 現状から想像できるもの。解像度も抽象度も低い | 現状から想像できないもの。解像度も抽象度も非常に高い。 |

このように、認知科学に基づくコーチングは、ご自身の思考回路(脳とマインドの使い方)を改善していきます。

つまり、どんな目標や理想を掲げたとしても、それらを達成できるような思考回路/脳の使い方に変わっていくということです。

認知科学に基づくコーチングにおける「ゴール」設定

それでは認知科学コーチングにおける、最も大切な「ゴール設定」について解説していきます。

認知科学に基づくコーチングで特に扱うゴール設定では「3つの条件」があります。

- want toであること

- 現状の外側であること

- 複数の領域で設定すること

それぞれ順に解説していきます!

①want toであること

あなたには、心から「やりたい!」と思うことってありますか?

誰かの期待に応える!とか承認欲求を満たすためのものではなく、誰に求められるわけでもなく、本当に自分がやりたいことです。

この本音の欲求(〜したい)を「want to」と表現しています。

want toの例

・親や先生などからやめなさいと言われてたのに、無視してまでやってしまっていた行動

・誰かに止められたとしても、ついつい止められないもの etc…

ここでの注意は、「自分のやりたいこと=周りや会社から求められていること」になっているパターンです。周り・会社からの期待に応えなくては…という状況を「have to」といいます。

have toとは、外圧、つまり他人軸でやっていることです。

have toの例

・あの人みたいになりたい、役に立ちたい(承認欲求)

・過去の自分の原体験から、これをやったほうがいい etc…

have toは好きなことじゃないので頑張れません。ある程度は責任感で頑張れるかもしれないですが、続かないし続けても幸せじゃない。

しかも他人の評価に頼っているので、どこでOKを出していいのか分からなくなり、いつまでも満足できないという状況に陥ります。

だからこそ他人軸で生きるのではなく「自分軸で生きる」ということが重要となります。

そして、自分軸で生きるためには、自分が心からやりたいことでゴール設定をすることが必要不可欠。

②現状の外側であること

次は「現状の外側」という考え方です。

認知科学に基づくコーチングでは「現在の状態のままいけば十分に起こりうると予測される未来」は全て”現状”としています。

例えば企業の課長クラスを担っている人が、「10年以内に部長になる、退職するまでに年収1000万に!」と言ったり、コーチングスクールに通っている方が、「2〜3年後には稼げるコーチになる」といった類は、ゴールのようで全て現状の「延長」でしかありません。

では、現状の外とはどういったものか?

それは、ゴールを達成するために既存の考え方や組織構造を変えないと達成ができないようなものです。

要は「今の自分の頭では思い浮かばないもの」と考えて下さい。

実はゴールは、過去の経験から考えるのではなく、「作る(設定する)もの」なのです

現状の外側のゴールを設定できているかは、以下の3つを満たしているかで判断出来ます。

- ゴール設定時点ではプロセス(やり方)が全く見えないもの

- 想像すると怖くなってくるくらい大きいもの

- 周囲の人間が驚いて止めてくるもの

ただ、現状の外側のゴールをいきなり作れ!と言われても難しいので、一度ご自身で考えた上でコーチと一緒に作っていけると良いでしょう。

※「想像の外側」という定義により、自分自身で思いつくのは簡単ではないので、コーチがその役割を発揮します。

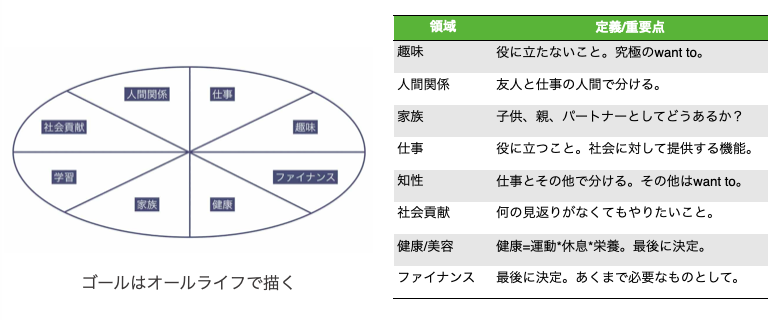

③複数の領域で設定する

最後の条件が、複数の領域で設定する、ということです。

仕事・趣味・人間関係・社会貢献・知性・家族・健康・ファイナンスと、人生8つの領域でゴールを作っていきます。

もちろん、全ての領域で「want to 、かつ現状の外側」で設定をしていきます。

なぜ複数のゴール設定が必要かと言うと、1つのゴールだけではその他の領域とうまくバランスが取れないことが発生するためです。なので、オールライフ(人生8領域の全て)でゴール設定するのが大事。

例えば、仕事のゴールを立てることでめちゃくちゃ働いてしまい、健康や家族を犠牲にしてしまうなどよく耳にしますよね。こうなってしまうと、結果として仕事のゴールを邪魔してしまうこともあります。

だからこそすべての領域でwant toに沿ってゴール設定するのが大切。それぞれの領域の定義は以下の通り。

【趣味】究極のwant toであり、人の役に立たないがやりたいこと

【人間関係】仕事とプライベートそれぞれの人間関係

【家族】子供、親、パートナーと、どう在るか?

【社会貢献】何の見返りがなくてもやりたいこと、かつ社会に役立つこと

【知性】他の領域に必要な知識、身につける学び

【健康・美容】上記のゴールに対して必要な運動・栄養・休息・美容の在り方

【ファイナンス】上記のゴールを実現している際の、収入と支出の差額(資産)

\認知科学コーチングに興味を持ったら/

ゴール達成に必要な「エフィカシー」

次に、「エフィカシー」について説明していきます。ゴール達成に最も重要なものなので、こちらもよく読んでほしいです。

エフィカシーとは何かというと、「未来のゴール」に対する「自己能力の自己評価」を指します。

もうちょっと分かりやすく言うと、「根拠のない自信がある」ということ。

ゴール設定した時に、「自分ならできる!」という根拠ない自信こそがエフィカシーが高いということです。

「やったことないし、できるか分からないけど自分ならなんかやれそうだ」という状態。

このエフィカシーは人それぞれで高い領域が異なるので、(なぜなら人が持つ個性や能力は人によって異なるから)

なので、エフィカシーが高い領域を抽出することがとても大事になってきます。

理由としては、エフィカシーが低い領域でゴールを設定すると、できる気が全然しないのにゴールの設定レベルが高すぎる状態にハマってしまうからです。

よく、目標を立てても挫折してしまう、、という事象を耳にすると思いますが、上記のような状態になってしまっているからです。

なので、ゴール設定のキモはエフィカシーが高い領域であること。

ゴールを設定することで機能する「RAS」と「スコトーマ」

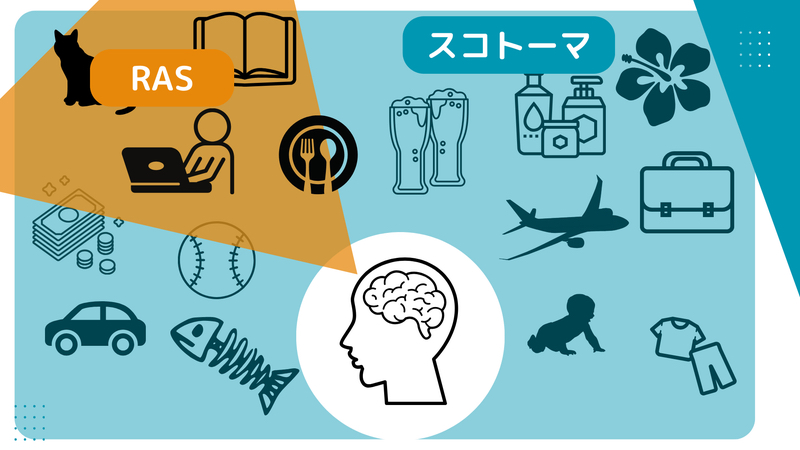

RAS

まず人間の脳は、無意識の優先順位に従ってインプットすべき情報を脳が判断して取捨選択しています。この機能を「RAS(ラス)」(=Reticular Activation System:脳幹網様体賦活系)と言います。

例えば、英語を学ぶことに一生懸命になっている人が街を歩くと、外国人の方ばかりが多く目に入ったり、カフェ巡りが趣味な女子大生には、おしゃれなカフェばかりが目に留まるようになる。

このように、自分の脳が大事だと認識している関連情報ばかりが目につくようになる。この現象を「RASが発火する」と表現しています。

スコトーマ

逆に、RASによって不要な情報が入ってこなくなる対象を「スコトーマ(心理的盲点)」と言います。

先ほどの外国人やカフェの例でいうと、英語を勉強する人にとってカフェの情報はスコトーマ、カフェ巡り女子にとっては、外国人なんかはスコトーマになるということです。

ゴールとRASの関係

では、RASは何に従っているのか?

それが未来のゴールです。元々の思考から未来のゴールという目的地が変わることで、RASが発火する対象も変わってきます。

このように、

- :ゴールが変わることで

- :RASが機能し

- :スコトーマが外れ

- :必要なリソース・道筋が見えるようになる

という仕組みが脳にあるということです。

ゴール設定=意思決定

ちなみに、RASを発火させるのに、重要なアクションがあります。

それは「責任を追う」事です。自分自身の将来に対して、自身で責任とる。つまり「決断」するのです。

自己責任の伴う「ゴール設定」をする事で、RASが発火し、自分にとって重要な情報、「ゴールを達成するために必要な情報」を無意識に探しだします。

なので、現状の外側のゴールを設定したら、達成する道筋や手段を考えるのではなく、脳(無意識)に身を委ねればいいのです。

「コンフォートゾーン」をズラす(人が変われない理由)

どれだけ決意を新たにしても、人はなかなか変わることができない。

それは、僕たちには慣れ親しんだものを維持し、一定の安定した状態を求める機能があるからです。

それを「ホメオスタシス」と呼びます。

このホメオスタシスが働くことによって、人は快適な状態を維持する「コンフォートゾーン」に留まることになります。

■コンフォートゾーンの怖さ

コンフォートゾーンの怖いところは、「そのままでいたい」「現状維持したい」という意識を強烈に生み出す点です。このゾーンの中にいるときはとても居心地が良いから抜け出しづらい、というか抜け出そうと思わなくなります。

頑張ろうと思っても「何か自分に変化が起きようとしている」と脳が判断して、それを元の状態に戻そうと、安定になろうと必死に働きかけます。

■コンフォートゾーンは「臨場感」が高い方にだけズレる

また、このコンフォートゾーンは「2つ同時に持つことが出来ない」という特徴があり、かつ臨場感が高い方にズレるという特性があります。

そのため、現状の外側のゴール側が自分にとって快適であり慣れ親しんでいる(ゴールの世界こそがコンフォートゾーンである)という状態を作ることが何よりも大切。

つまり、現状の外側にいない(現状に留まっている)自分に違和感を持ち、

「あれ?なんでまだ自分はゴールからこんな遠いところにいるんだ..?? やばくね?」

と思えている状態こそ、目指す姿なんです。

「セルフトーク」でコンフォートゾーンを変える

パフォーマンスの限界を決めるのがコンフォートゾーンと説明しましたが、そのパフォーマンスを決定づけるものが「セルフトーク」です。

セルフトークとは無意識的に自分自身に語り掛けている言葉です。(※口に出さなくても心の中で思っていることや、自分でも全く意識していないけど考えてしまっていることです)

そして、ほとんどの人が自分のセルフトークを自覚していません。

ただ自覚をしていないのに、このセルフトークこそがゴール達成に大きな働きをしています。

人は無意識的なセルフトーク、つまり自分自身への言葉の投げかけを一日に数万回も行っていると言われています。

このセルフトークに注意せざるを得ないのは、”8〜9割がネガティブセルフトーク”だから。

なので、意識的にポジティブなセルフトークを自らに投げかけるように働きかける必要があります。

順番を説明すると

2:脳に映像を出力し

3:映像の情報によって感情が動く

4:その感情のパワーによって自己イメージを形成して

5:自己イメージが新しいコンフォートゾーンを作り上げる

この一連の作用がセルフトークがもたらすパワーです。良くも悪くも多大な影響力を持っている要注意人物。味方にすれば頼もしいけど、敵に回すと怖い存在。

なので、セルフトークを書き換えれさえすれば、それが勝手に「ゴールの臨場感」を高め、エフィカシーを高く維持することにも繋がるわけです。

上記の理由から、ゴールの世界にいる自分が使っていそうな言葉やフレーズをセルフトークとして毎日唱え続けることで、新たなコンフォートゾーンが定着していきます。

コーチングを理解したいなら、まずは体感すること

上記のように、認知科学コーチングでは、マインド(脳と心の機能)の使い方を理解した上でセッションを行っていきます。

ただ、自身でやってみればわかると思うのですが、

・ゴールはつくってみたものの、これが本当にやりたい事かわからない。

・簡単にエフィカシーが上がらない。

というように1人でやるとなかなか難しいです。だからコーチという存在が必要。

プロのコーチと伴走していく中で、正しいマインドの使い方や、自分らしさを見つけていくプロセスが大事なのです。

僕自身もコーチでありながら、他のコーチからコーチングを受けていますし、今でもコーチングを学び続けています。定期的に、歯科に行って検査やクリーニングを受けたりするのと同様に、コーチングを受けるのもその感覚です。

自分で取りきれないブロックや制御を外して、より良い人生になるようにコーチという存在がいる。それが認知科学コーチングを受ける価値だと考えています。

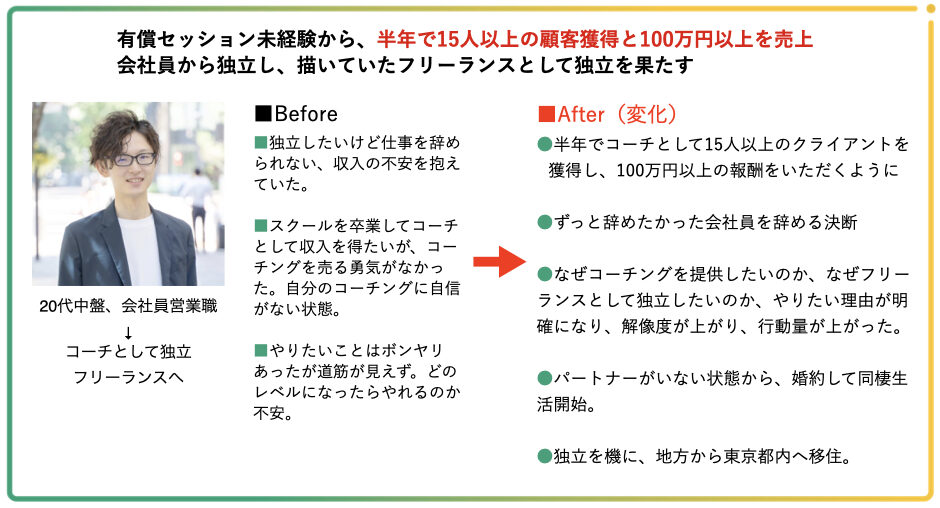

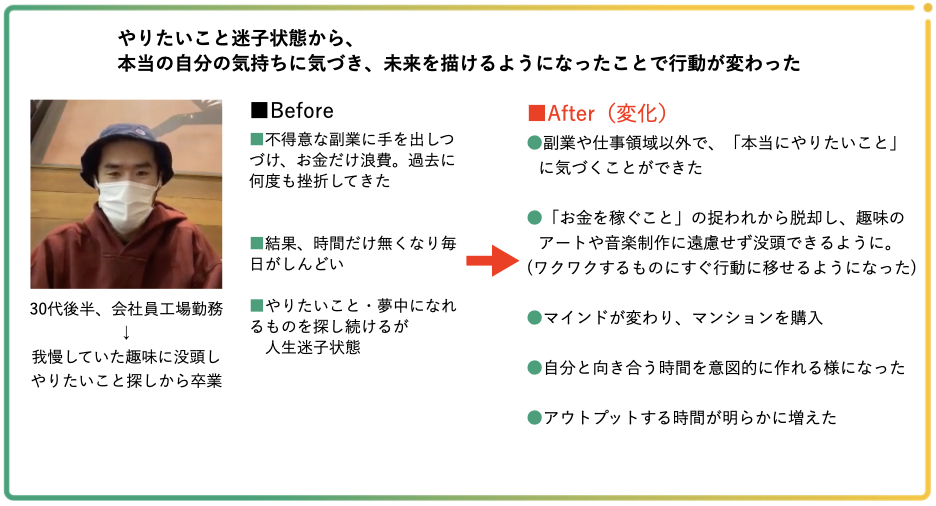

継続クライアント様の変化(例)

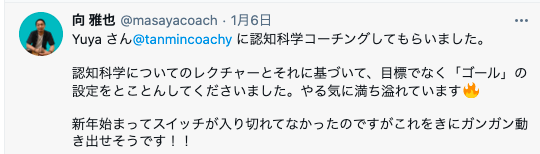

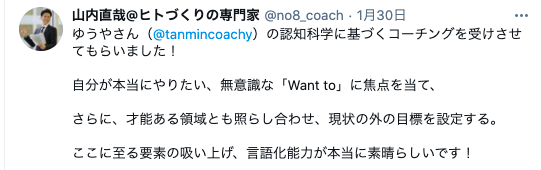

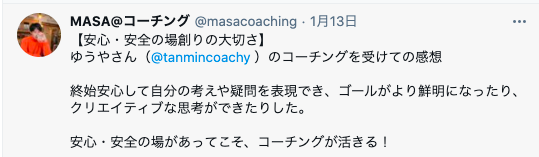

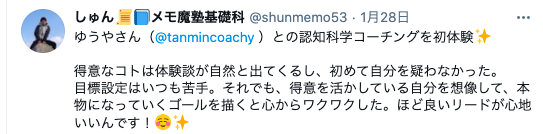

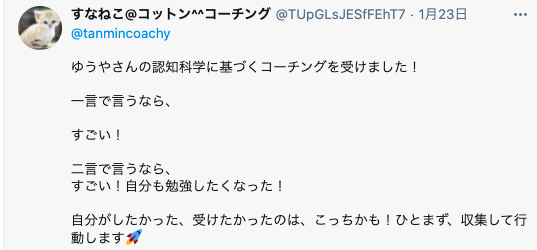

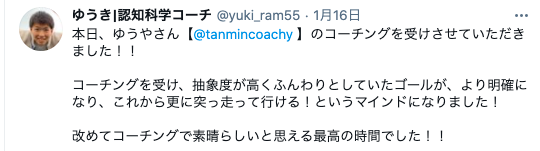

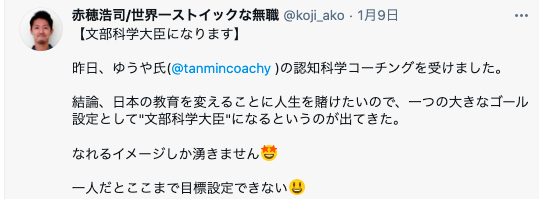

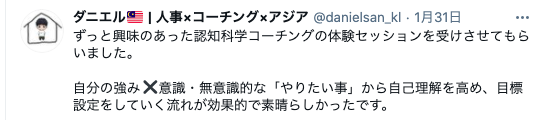

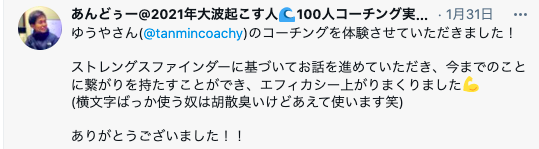

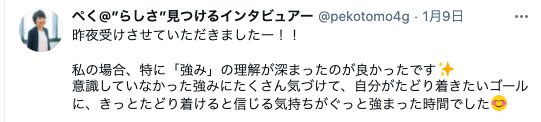

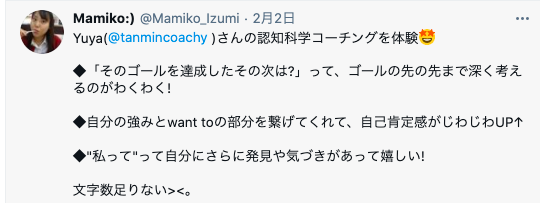

− 体験者の声

体験を受けてくれた友人もnoteにブログ記事をアップしてくれました!

★その他のTwitterの声はこちら

★その他のセッションの感想の声はこちら

\コーチングに興味を持ったら/

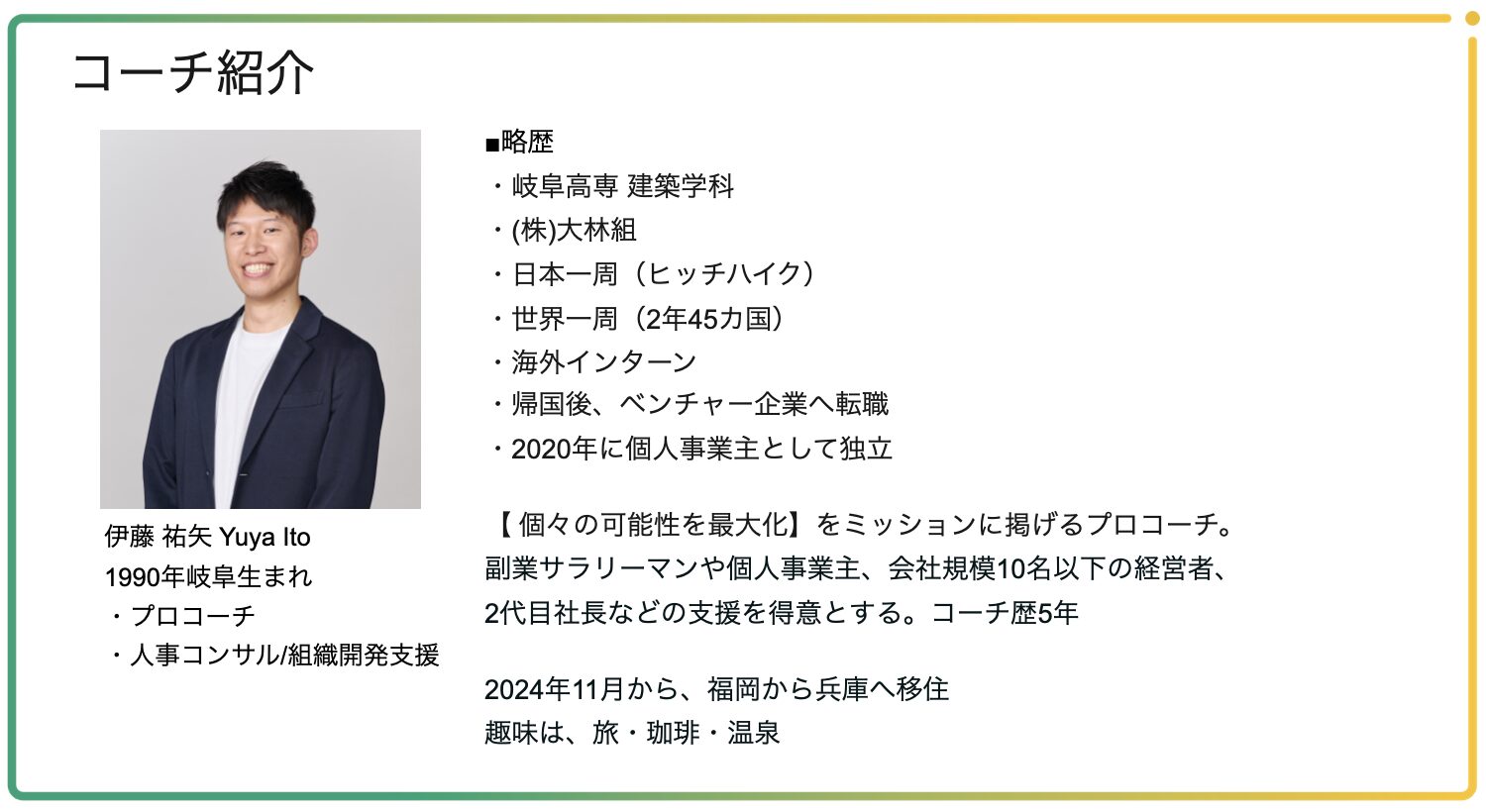

コーチプロフィール

詳しいプロフィールはこちら

初めまして! この記事では、僕の生き様や、コーチングを通して自分自身を大きく理解し、たくさんの経験や悩みや葛藤などを経…

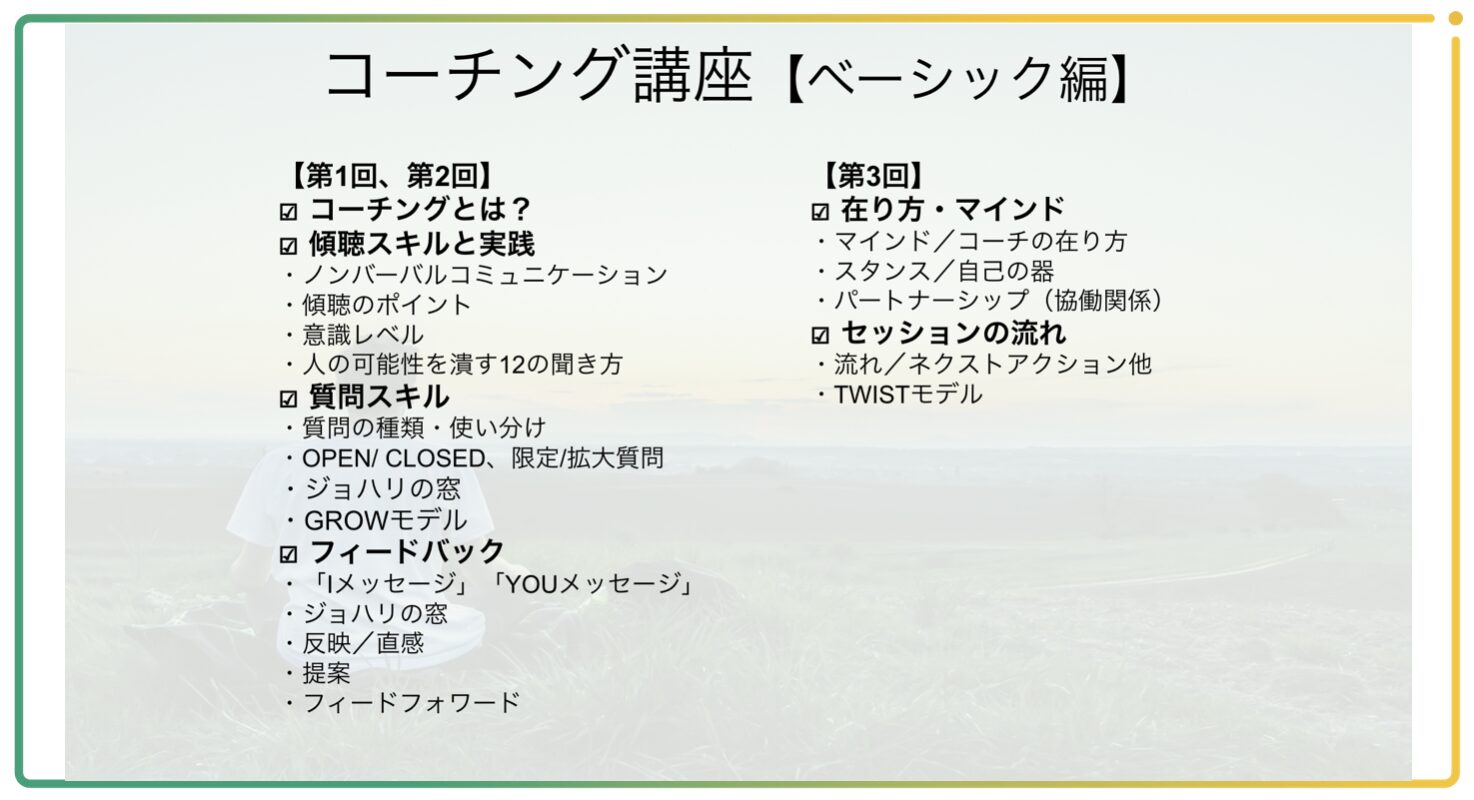

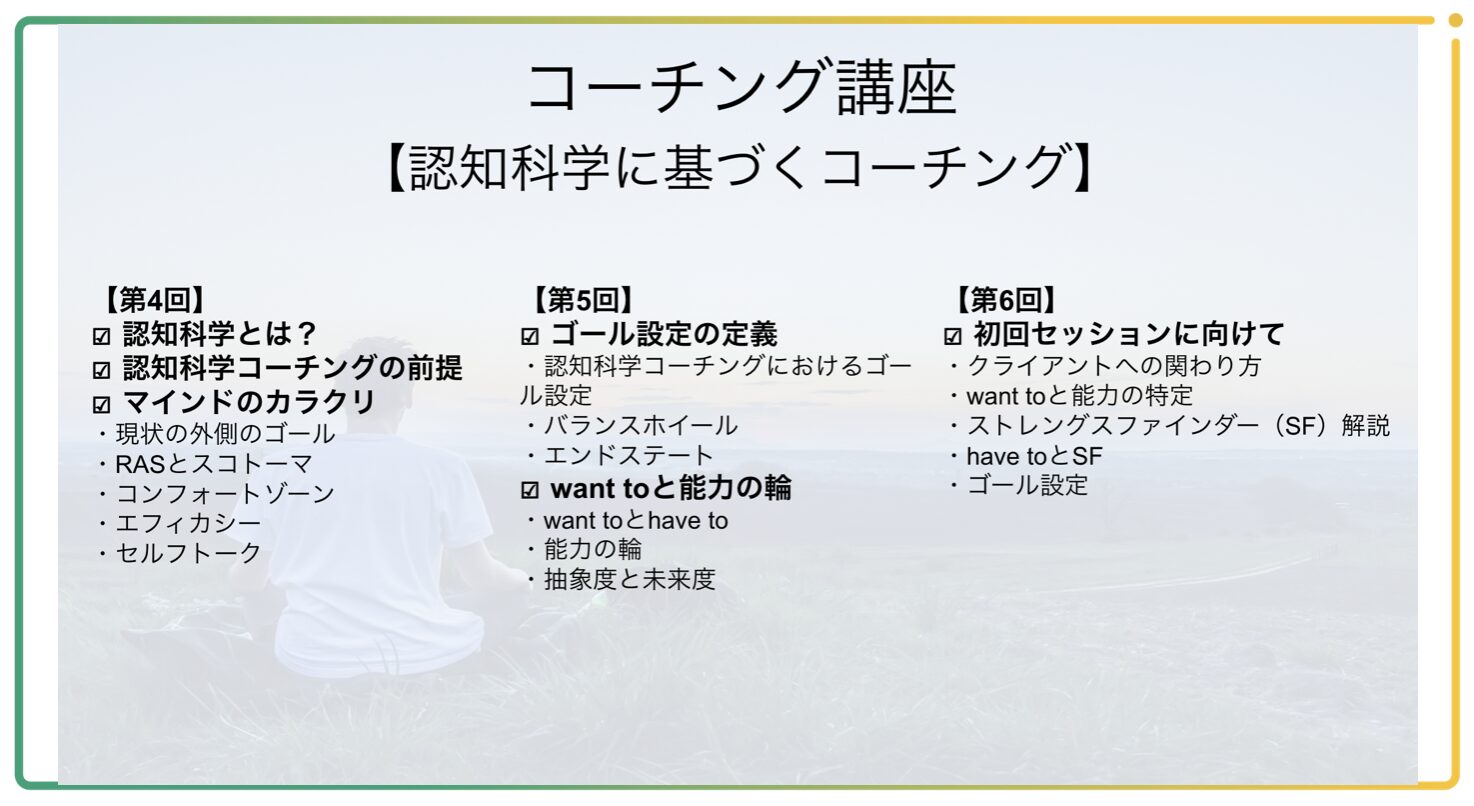

<NEW> コーチング講座(セッション付き・マンツーマン型)の案内

「コーチングを受けるのも良いけど、コーチングを自分も学びたい!!」

というクライアントの声を多数いただいていましたので、【コーチングが学べるコンテンツ】も準備しました!

- いきなり高額のスクールに通うのはハードルが高い・・・

- まずはコーチングがどのようなものか手軽に学べる機会がほしい

- とはいえ、本やYouTube動画だけだとイマイチ体系化されていなくて疑問も聞けないから学びが浅い

- 実態をよく分かっていないコーチングセッションを継続的に受けるために、高いお金を出しきれない

- スクールの講座って大人数で苦手だし、気になったことがあっても質問しづらい

- 日程も全部決まってて変えられないから、参加したくてもできない

- 認知科学と通常のコーチングの違いも知りたい

そんな「ほどよく学びたい」&「コーチングも受けてみたい」と思う方たちのために、

お手頃価格で、ライトに学べ、認知科学と通常のコーチングの学びもあり、セッションも受けられ、融通が利き、質問しやすい、という贅沢な講座をご用意!

実際にコーチングを受けながら知識も身に付けたいと思う方へおすすめです

体系的に、かつ現役プロコーチの実践と経験が元になっている

書籍などで断片的に学ぶことはできますが、より体型的に、かつ実際のプロコーチの方の経験を元にしたコーチングの学びを深めたい方向けの内容になっています。プロのコーチを目指す方はもちろん、仕事やマネジメントでコーチングを活用したい方や、自己探求をしたい方に最適。

【ハイブリット型】認知科学に基づくコーチング+基本的なコーチングスキルもセットで学べる

認知科学に基づくコーチングに加えて、基本的なコーチングスキルも用意しています。

マインドのカラクリ(内部モデル)やwant to、エフィカシー、フィードフォワードなど、多くのスキルやテクニック、また考え方やマインドセット、コーチとしての在り方などを丸っと学べるインプット重視の講座になっています。

マンツーマンでの実施なので100%カスタマイズ可能

普通のスクールでは絶対にできない「マンツーマン型」で実施しています。なので

- 時間の融通が利く(都合に合わせて予定を組みます)

- 質問がしやすい(その場で理解できるまで、遠慮せず聞くことができると好評です)

コーチングを学びながら、コーチングを受けられる

コーチングを理解し、後々クライアントに提供していくためには、自分自身がコーチングを受けてその効果を実感するのは必須です。認知科学コーチングの肝ともいえる「ゴール設定」セッションと、その後の自己適用が起きるようにサポートも行います!

スクール3社の学びと資料を元に提供

僕が学びを深めたスクール3社の資料を元に、重要なポイントをきっちり押さえてまとめつつ、230ページ以上あるボリュームのある資料を用意しました。

なおかつ、既存のスクールより圧倒的に安価でのご提供になります。(※他スクールのような法人格ではないので、利益を求めない価格設定が可能になっています)

\認知科学コーチングに興味を持ったら/